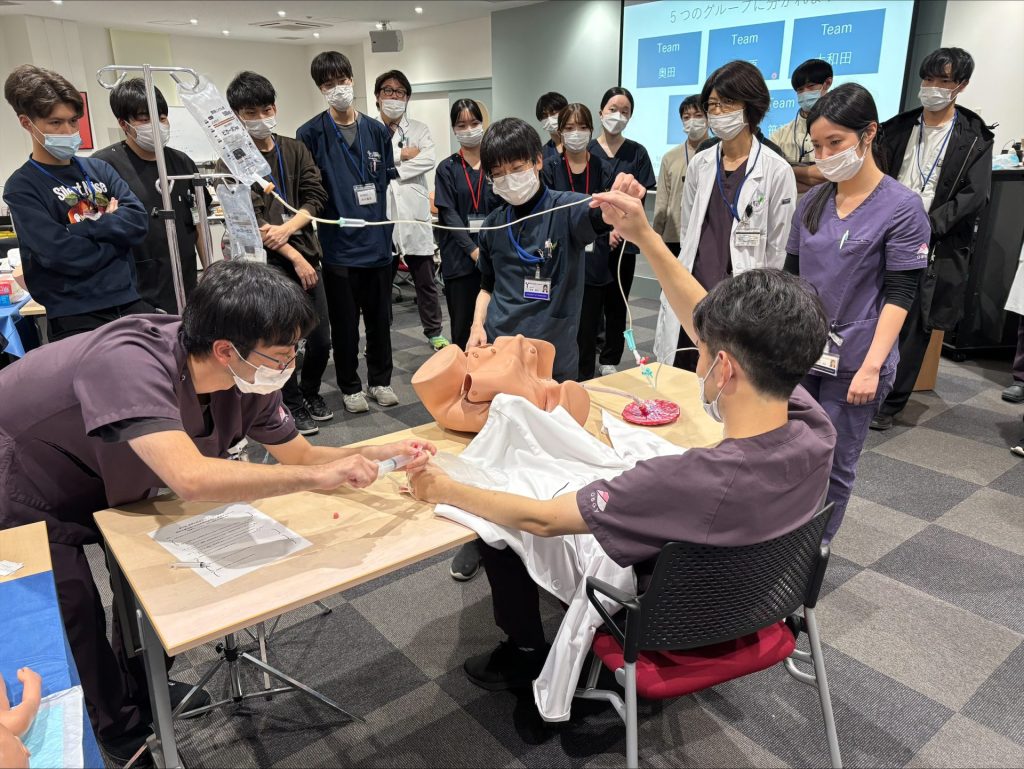

学生、研修医が参加し、今回は小児科の先生に、NCPRのご指導をしていただきました。

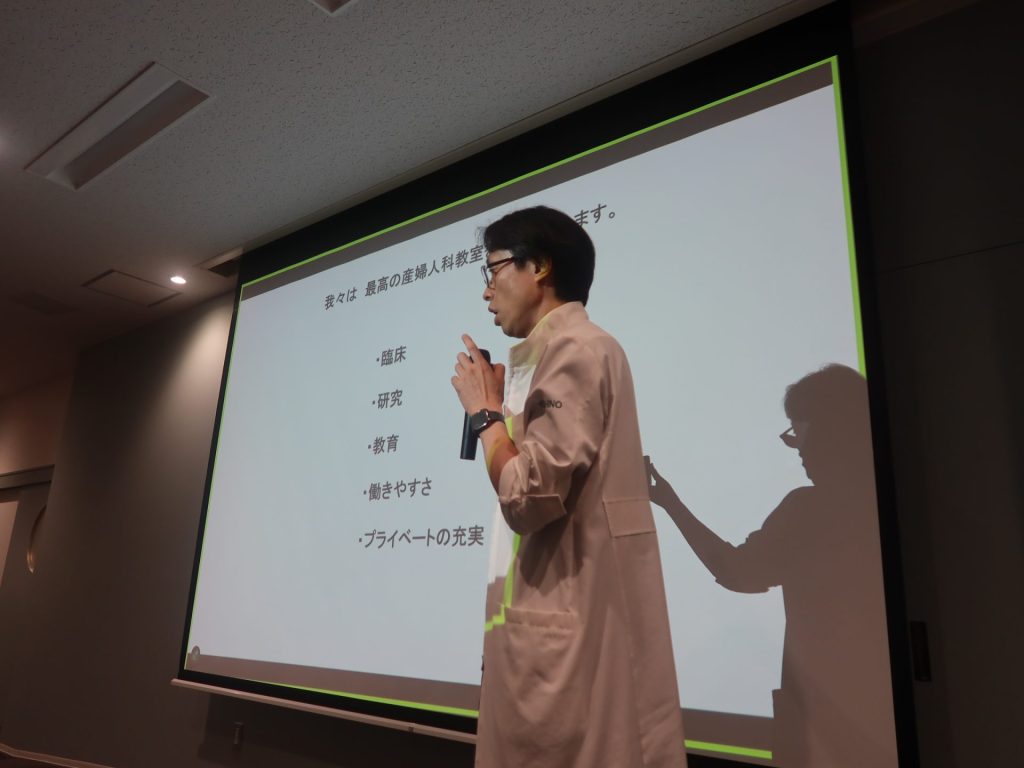

今回は、「産婦人科医もプライマリケア医であるべき」という考えのもと、「SDM(Shared Decision Making)」をテーマに、明野のクララ館を貸し切って開催。 キースヘリング美術館鑑賞に始まり、一般の産科患者体験をお持ちの方と、介護施設で全く笑いを取れなかった経験から、介護関連の資格も取り、相手を知り寄り添う笑いを提供されるようになったという吉本芸人レギュラーのお2人をお呼びし、セミナーを展開。 参加者、講師共に盛り上がりました!

学生、研修医34名が、腹腔鏡について学び、大いに盛り上がりました。

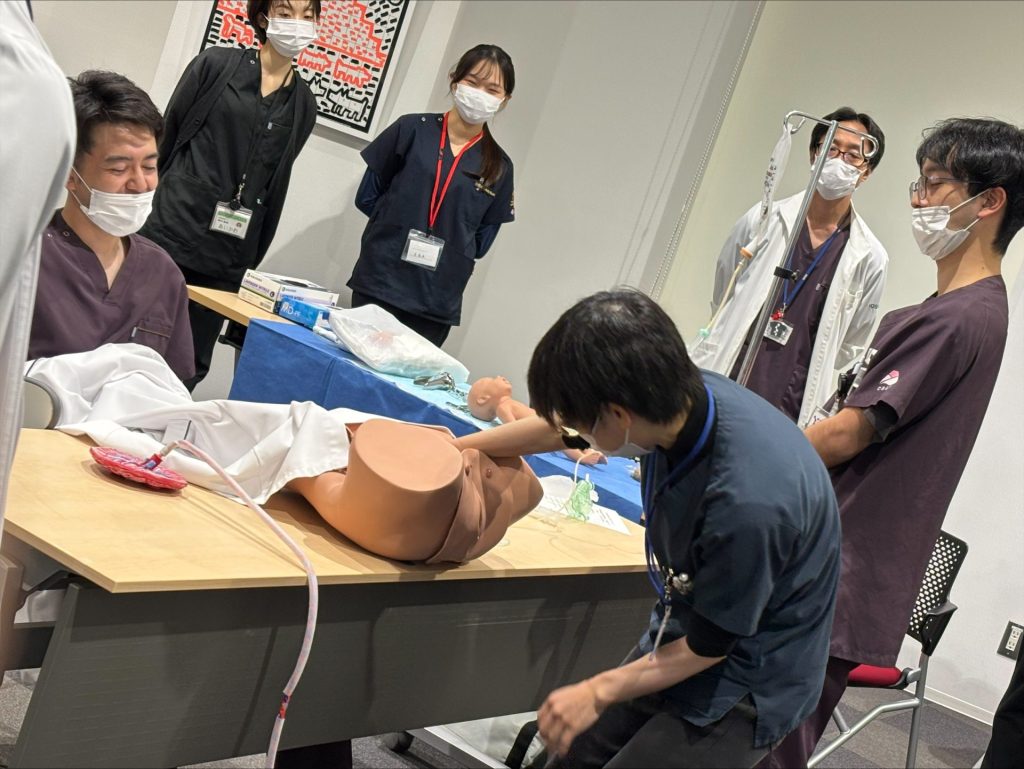

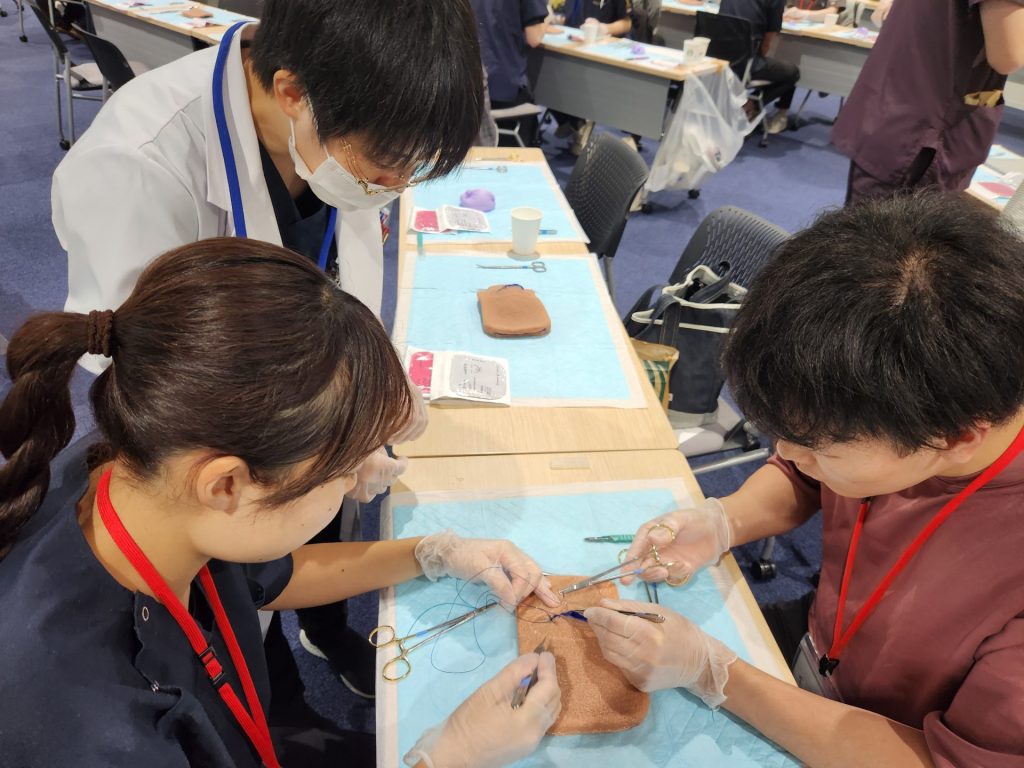

最新の帝王切開モデルを使って、子宮縫合の勉強をしました。

当日は、現地とオンライン同時開催し、学生、研修医17名が参加しました。

説明会の後に大学近くのお店で懇親会を開催し、学生さん、研修医と親睦を深めました。

初期研修医14名、産婦人科医19名が参加し、産婦人科専攻医3名が参加者からの質問に答えるパネルディスカッションを行い、生殖医療ブース、腹腔鏡ブース、外科手技ブースを設け、実習形式でそれぞれを体験しました。

また、山梨県立中央病院 坂本育子先生、山梨市立産婦人科 中村雄二先生の講演会も行いました。

本大学5年生25名が、講師13名から、胎児心拍モニター異常とその対応、吸引分娩、鉗子分娩について学びました。

これから2ヶ月に1回、開催予定です。

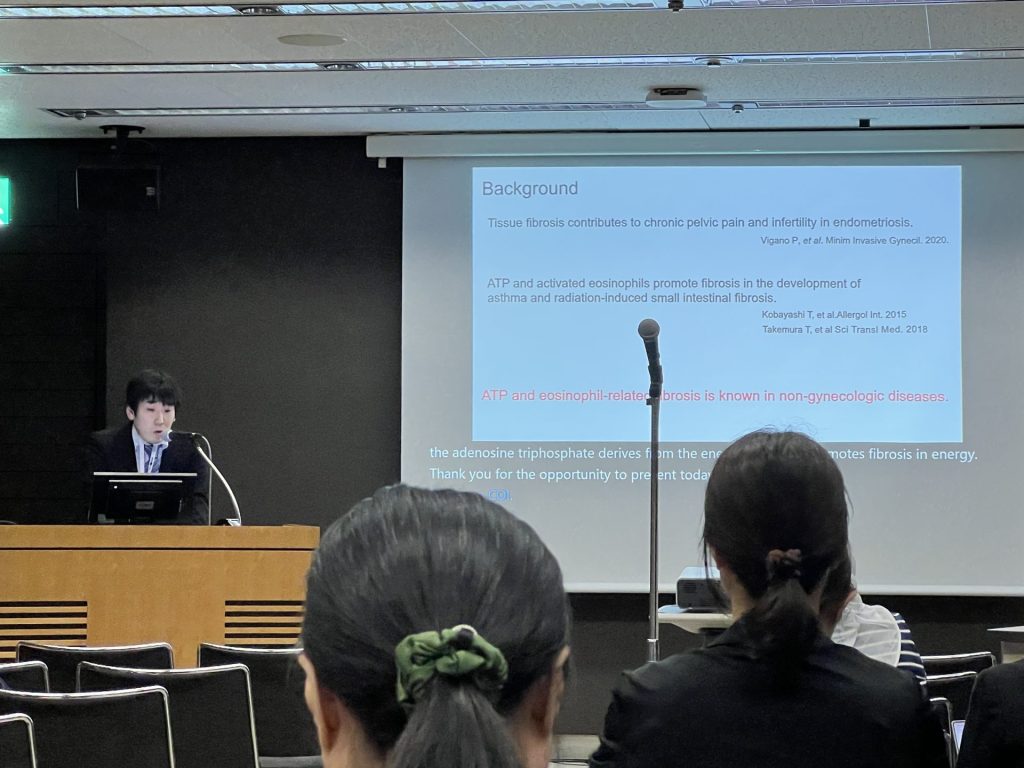

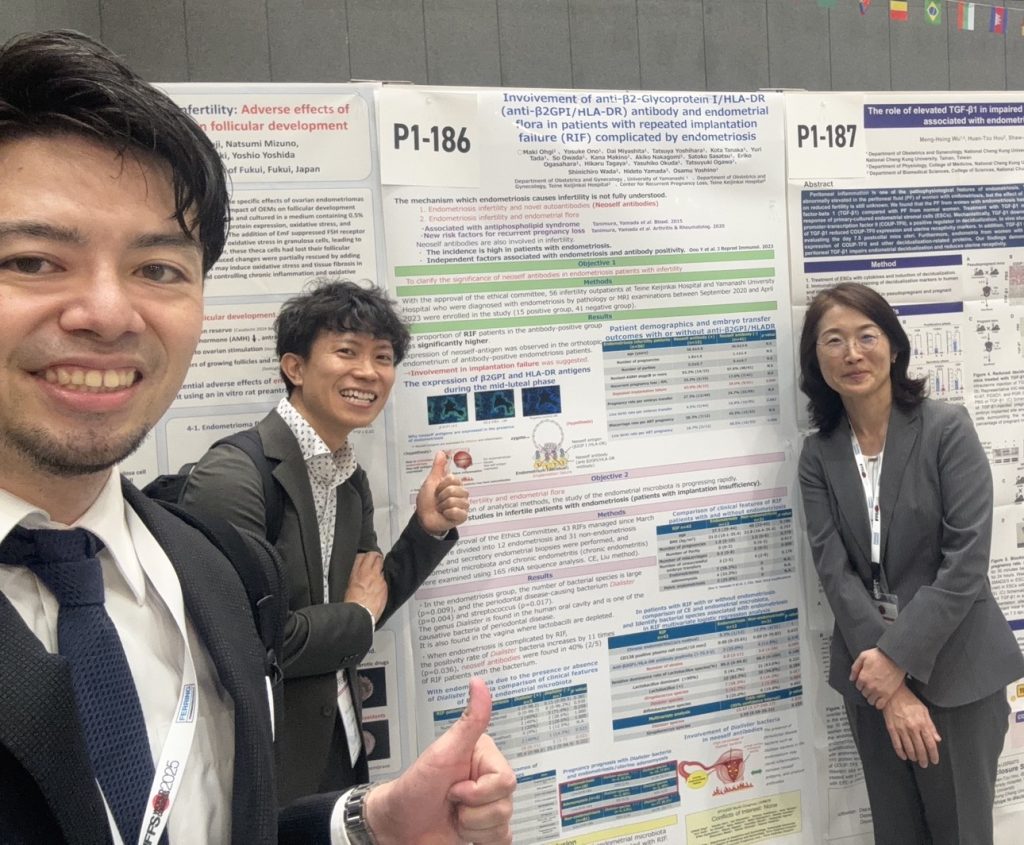

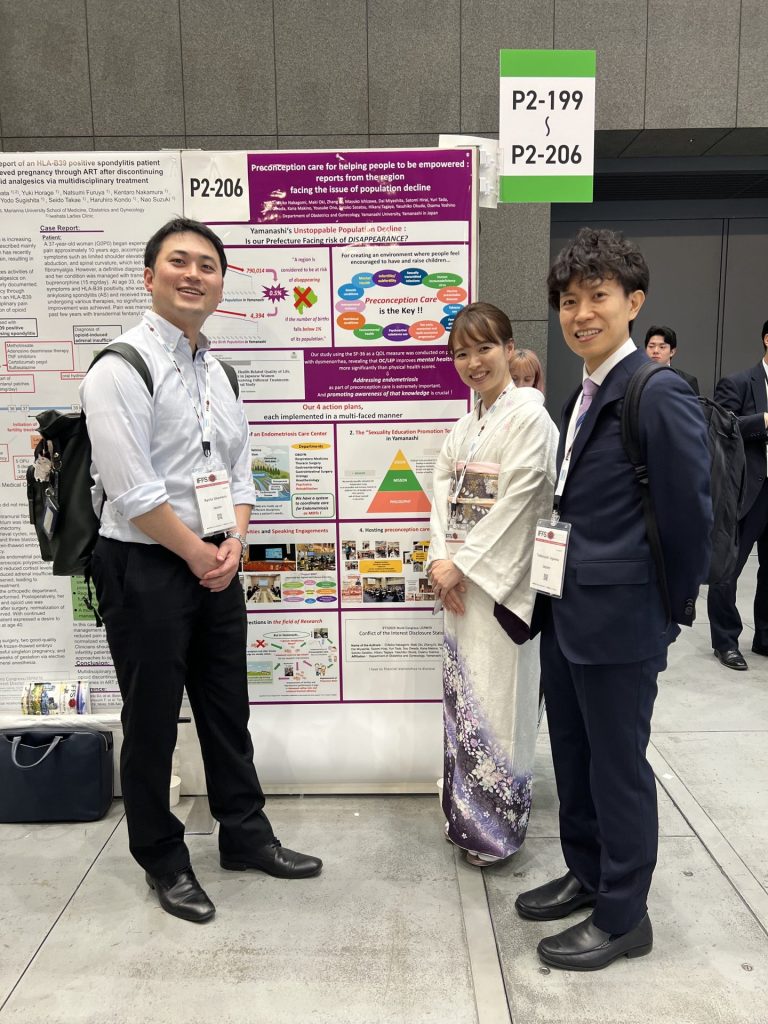

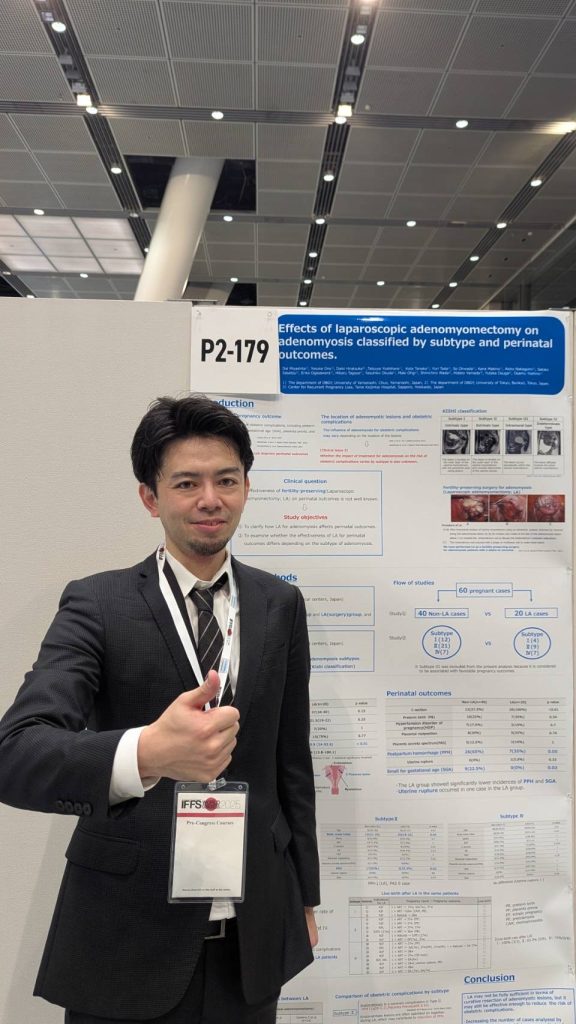

4月26日から29日まで東京で開催された、国際生殖医学会に参加しました。世界中から様々な演題発表や講演がある中で、当科からは、医局の先生方のサポートのもと、吉野修教授を筆頭に、田中孝太先生がoral発表、大木麻喜先生、中込彰子先生、宮下大先生がポスター発表を行いました。IFFS PresidentのDr. Mocoeuとも交流を深め、非常に有意義で勉強になる4日間となりました。

田中先生:”Eosinophil Activation via Adenosine Triphosphate derived from Endometriotic Cells promotes fibrosis in endometriosis”

大木先生:”Involvement of neo-self antibodies (β2GPⅠ/HLA-DR antibodies) and endometrial flora in patients with repeated implantation failure (RIF) complicated by endometriosis”

中込先生:”Preconception care for helping people to be empowered : reports from the region facing the issue of population decline”

宮下先生:”Effects of Laparoscopic Adenomyomectomy on Adenomyosis Classified by Subtype and Perinatal Outcomes”

3月1日と2日の2日間、助産師3名、学生10名が指導者7名の下で産科救命救急についての知識と技術を学び、資格を取得することができました。これからの皆さんの活躍を期待します。